片頭痛(偏頭痛)はなぜ起きる?メカニズム・原因から治し方まで詳しく解説

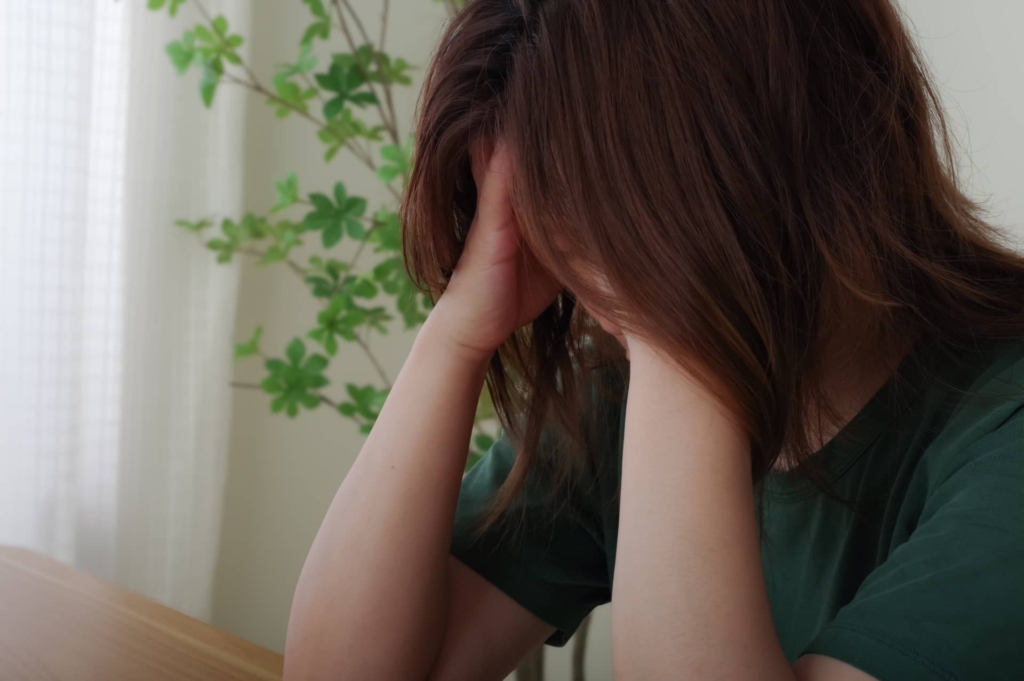

片頭痛(偏頭痛)の経験はありませんか?こめかみから目のあたりが発作的に痛くなる症状です。この記事は、片頭痛のメカニズム・原因から治し方まで詳しくご紹介するので、是非参考にしてください。

甘く見てはいけない偏頭痛の基礎知識

偏頭痛は、頭痛の中でも特に重い症状があるため、甘く見てはいけない疾患です。以下に、偏頭痛についての基礎知識を説明していきます。

偏頭痛が起きるメカニズム

脳の神経細胞や血管の機能に関する複雑なメカニズムによって、偏頭痛は引き起こされます。

・血管収縮・拡張の異常

偏頭痛が発症している時に、脳の血管が収縮し、その後拡張することがあります。これが片頭痛の主要な原因の一つであると考えられています。

・神経細胞の過剰反応

偏頭痛患者は、光や音、匂い、ストレスなどの刺激に過剰反応する傾向があります。これによって、神経細胞が過剰に興奮して、片頭痛を引き起こすことがあります。

・遺伝的要因

偏頭痛は、遺伝的要因によって引き起こされることがあります。遺伝的な変異が、片頭痛を引き起こす神経系の機能に影響を与える可能性があります。

当てはまる人は要注意!偏頭痛の6つの原因

当てはまる人は注意すべき、薬の副作用・たばこ・肩こり・ストレス・食べ物・飲み物の6つの偏頭痛の原因について、詳しく説明していきます。

飲み過ぎに注意!薬の副作用

偏頭痛の原因の1つとして、薬の副作用が考えられます。特に、血管収縮作用を持つ薬物や、神経系の作用を持つ薬物が原因となることがあります。例えば、抗うつ薬や抗てんかん薬などが、偏頭痛を引き起こすことがあります。

その他の薬でも偏頭痛の原因となりうるので、用法・用量を守って使いましょう。

愛煙家は要注意!たばこ

たばこには、ニコチンが含まれています。ニコチンは、血管収縮作用があるため、偏頭痛を引き起こすことがあります。また、たばこに含まれる一酸化炭素が、脳内の酸素供給を妨げるため、偏頭痛を悪化させる可能性があります。

長年、原因がわからず偏頭痛に悩まされていた人も、禁煙したことで偏頭痛の悩みから解放された、という人もいます。愛煙家で偏頭痛になりやすい人は、禁煙を試してみてはいかがでしょうか。

意外な原因!肩こり

肩こりが偏頭痛を引き起こす原因の1つとなることがあります。特に、首や肩の筋肉が張りやすくなっている場合、血流が悪くなり、頭痛を引き起こすことがあります。

現代人は要注意!ストレス

ストレスが原因で、身体が緊張した状態になると、血流が悪くなり、偏頭痛を引き起こすことがあります。

現代人は環境的・身体的・心理的・社会的要因でストレスが溜まります。ストレスを抱え込むと、偏頭痛の原因となってしまいます。

食生活は大丈夫?食べ物・飲み物

偏頭痛を引き起こす食べ物として、以下のものがあります。

・チーズ

チーズに含まれるチラミン(tyramine)が、偏頭痛を引き起こすことがあります。チラミン(tyramine)とは、チーズやワインなどの食品に含まれるアミン類の一種で、交感神経の興奮を促し、血管を収縮させる作用があります。これにより、偏頭痛の発作を引き起こす可能性があります。また、チラミンはチーズの加工過程で生成されるため、長期保存されたチーズに多く含まれることがあります。しかし、偏頭痛を持たない人には何も問題がなく、個人差もありますので、チラミンを完全に避ける必要はありません。しかし、偏頭痛持ちの人は、チラミンを含む食品を適量に食べることが望ましいとされています。

・チョコレート

チョコレートに含まれるテオブロミンが、偏頭痛を引き起こすことがあります。テオブロミンは、血管を拡張させる作用があるため、偏頭痛の発作を引き起こす可能性があることが報告されています。そのため、偏頭痛持ちの人は、テオブロミンを多く含むチョコレートなどを過剰に摂取すると、偏頭痛の発作を誘発する可能性があることに注意が必要です。ただし、テオブロミンは、カフェインよりも弱い興奮作用を持っており、また、チョコレートに含まれる量も多くないため、適量であれば健康にも良いとされています。

偏頭痛を引き起こす飲み物として、以下のものがあります。

・ワイン

ワインに含まれるチラミンや、アルコールが、偏頭痛のトリガーとなることがあります。アルコールが偏頭痛にどのような影響を与えるかは、個人差が大きく、アルコールが偏頭痛のトリガーとなる場合もあれば、逆に偏頭痛の予防になる場合もあるため、注意をしなくてはならないです。そして、偏頭痛持ちの人は、アルコールの摂取量を適度に抑え、自分に合った飲み方を見つけることが大切です。

・コーヒー

コーヒーに含まれるカフェインが、偏頭痛を引き起こすことがあります。カフェインの偏頭痛に対する影響には、個人差があります。一部の人は、カフェインが偏頭痛のトリガーとなり、頭痛の発作を引き起こすことがあります。また、その一方で、別の人はカフェインを摂取することで頭痛の緩和効果を得られることがあります。カフェイン中毒が偏頭痛を引き起こすことがあるため、摂取量を適切に管理することが重要です。偏頭痛を持つ人は、カフェインを摂取する際には、摂取量を適度に抑えることが推奨されています。一般的には、日に摂取するカフェイン量は400mg以下が適切とされています。コーヒー1杯を150mlとして、1杯あたりのカフェイン含有量が70mgとした場合、1日5杯以上は飲まないよいにした方がよさそうですね。ただし、個人差や摂取するカフェイン源によっても異なるため、自分に合った摂取量を見つけることが重要です。

・炭酸飲料

炭酸ガスや糖分、カフェインが含まれる炭酸飲料が、偏頭痛の原因になることがあります。炭酸飲料に含まれる炭酸ガスは、胃酸の分泌を促進するため、胃腸に負担をかけると考えられています。胃腸の不快感が偏頭痛を引き起こす原因となることがあるため、炭酸飲料が偏頭痛のトリガーとなる可能性があるとされています。ただし、個人差があるため、全ての人に当てはまるわけではありません。自分に合った飲み物を選ぶことが重要です。また、炭酸飲料を飲む場合は、摂取量を適度に抑えることも大切です。

意外と知らない!偏頭痛の3つの特徴と症状

3つの頭痛の特徴と症状について解説していきます。

偏頭痛の特徴・症状

偏頭痛は、頭の片側に強い激痛が襲ってくる特徴があります。脳の血管が収縮して拡張することによって引き起こされると考えられています。頭痛の他に、吐き気や嘔吐、光や音に対する過敏症、視界の歪みなどの症状が現れることがあります。また、突然起こって、数時間から数日間続くことがあります。

緊張型頭痛の特徴・症状

緊張型頭痛は、頭全体に鈍い痛みが広がる特徴があります。筋肉の緊張やストレスが原因で起こることが多く、軽度な頭痛であることが多いです。長時間続くことが多く、数日間から数週間以上も続くことがあります。また、首や肩の筋肉の緊張や痛み、眼精疲労などが伴うことがあります。

群発頭痛の特徴・症状

群発頭痛は、非常に激しい頭痛が、周期的に再発することが特徴です。通常、片側の目の周りに痛みがあり、目の充血、涙目、鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。群発頭痛は、ストレスなどの外的刺激によって引き起こされることがあります。

偏頭痛は予防できる!おすすめの予防法

偏頭痛を予防するためには、前述の偏頭痛の原因となる、薬の副作用・たばこ・肩こり・ストレス・食べ物・飲み物を避ける事と、適切な栄養素や食事、飲み物を摂取することが大切です。以下に、偏頭痛をやわらげる食べ物・飲み物・栄養素について詳しく説明します。

偏頭痛を和らげる食べ物

偏頭痛をやわらげるとされる食品には以下のものがあります。

・鮭やマグロなどの魚

オメガ-3脂肪酸が豊富で、偏頭痛の発症を抑制する効果があるとされています。

・ブロッコリーやほうれん草などの緑黄色野菜

ビタミンB2が豊富で、偏頭痛の発症を予防する効果があるとされています。

・イワシやサバなどの青魚、アーモンドやカシューナッツなどのナッツ

マグネシウムが豊富で、偏頭痛の症状を緩和する効果があるとされています。

・アボカド

ビタミンB6が豊富で、偏頭痛の発症を予防する効果があるとされています。

・生姜

偏頭痛の原因となる炎症を抑える効果があり、偏頭痛の発症を抑制する効果があるとされています。

これらの食品を積極的に摂取することで、偏頭痛の発症を抑えたり、症状を軽減することが期待できますが、個人差がありますので、必ず医師の指示を受けながら適切な摂取量を守りましょう。

偏頭痛を和らげる飲み物

偏頭痛をやわらげる効果があるとされる飲み物としては、以下のものが挙げられます。

・水

頭痛発作中には脱水症状が起こることがあるため、水分補給が大切です。水分補給は偏頭痛の発作を緩和することができます。

・ハーブティー

カモミール、ペパーミント、ジンジャー、レモンバームなどのハーブティーは、リラックス効果や頭痛を和らげる効果があります。

・ココア

カフェインを含まないココアには、セロトニンを増やす効果があり、偏頭痛を軽減することができます。

・フルーツジュース

ビタミンCを含むオレンジジュースやグレープフルーツジュースは、偏頭痛を和らげる効果があるとされています。

ただし、個人差がありますので、偏頭痛の発作を起こしやすい飲み物は避けることが大切です。また、飲み過ぎないことも重要です。

偏頭痛を和らげる栄養素

偏頭痛をやわらげる栄養素には以下のようなものがあります。

・リボフラビン(ビタミンB2)

偏頭痛の発作を減らすことが知られています。リボフラビンが多く含まれる食品には、牛乳、チーズ、卵、レバー、アーモンド、イワシなどがあります。

・コエンザイムQ10

偏頭痛の予防に効果があるとされています。コエンザイムQ10が多く含まれる食品には、サバ、カツオ、マグロ、牛肉、豚肉、ピーナッツ、大豆などがあります。

・オメガ3脂肪酸

偏頭痛を減らす効果があるとされています。オメガ3脂肪酸が多く含まれる食品には、サバ、マグロ、イワシ、ニシン、アンチョビ、えび、ワサビなどがあります。

・マグネシウム

マグネシウムは、偏頭痛の予防や治療に効果があるとされています。偏頭痛の発作が起こると、血管が収縮するため、血流が悪化することがありますが、マグネシウムは血管を拡張させることができます。また、ストレスや緊張を緩和する効果もあります。マグネシウムを多く含む食品としては、大豆、ひじき、海藻、ナッツ、ほうれん草などがあります。また、食事の中で摂取するのが困難な場合は、サプリメントでの摂取もおすすめの方法です。

とっさの偏頭痛を抑える対処法

以下はとっさの偏頭痛を抑えるためのいくつかの対処法です。

・休息をとる

安静にしてリラックスすることで症状を軽減できる場合があります。日光を遮って照明を消して物音が気になる時は耳栓をして、目を閉じて深呼吸することが役立ちます。

・頭を冷やす

アイスパックや冷却パッドを頭の後ろに置くことで、症状を緩和することができます。また、冷たい水で手足を洗うことで、症状を和らげることができます。

・マッサージ

首や肩の筋肉を柔らかくすることで、症状を緩和することができます。軽いマッサージやストレッチを行うことができます。

・カフェイン

カフェインには血管を収縮させる効果があり、偏頭痛の症状を和らげることができます。しかし、カフェインの摂りすぎには注意してください。

・食事や飲み物の変更

偏頭痛が頻繁に起こる場合は、トリガーとなる食品や飲み物を避けることが重要です。例えば、チーズ、チョコレート、ワイン、ビール、コーヒーなどが含まれます。

ただし、これらの対処法はあくまでも緊急時の一時的な対処法であり、偏頭痛を根本的に治療するためには、医師の診断と指導に基づいた適切な治療法を受けることが重要です。

偏頭痛に有効的な治し方をご紹介します

偏頭痛には、症状の重症度に応じた治療法があります。以下に、一般的に用いられる治療法をいくつか紹介します。

・薬物療法

偏頭痛の発作を止めるために、鎮痛剤やトリプタンなどの薬が使われます。また、予防的に、抗うつ剤や血圧降下剤などが使用されることもあります。薬の種類や使用方法は、医師の指示に従ってください。

・生活習慣の改善

ストレスや不規則な生活リズム、睡眠不足などは、偏頭痛の原因となることがあります。これらを改善することで、偏頭痛の予防につながることがあります。

・カウンセリングやリラクゼーション法

偏頭痛の原因がストレスや心理的な要因にある場合、カウンセリングやリラクゼーション法(瞑想、ヨガ、呼吸法など)が有効です。これらの方法を取り入れることで、ストレスを軽減することができます。

・鍼灸

鍼灸は、身体のバランスを整えることで、偏頭痛の改善に効果的な場合があります。偏頭痛の症状があるときに鍼灸を受けることで、症状の緩和が期待できます。

・ボツリヌス治療

この治療法は日本では保険承認されておらず、自由診療のみで行われているものです。偏頭痛の治療のために薬物療法の使用頻度が高くなって、薬物乱用痛になってしまった方への治療法として、欧米でボツリヌス治療は広く普及しています。

マグネシウムと偏頭痛の関係

マグネシウムは、偏頭痛の予防や治療に効果的な栄養素として知られています。実際、多くの偏頭痛患者がマグネシウム不足であることが示されています。

マグネシウムは、神経や筋肉の正常な機能に必要な重要なミネラルです。また、血管の収縮を調節することで、血管が収縮しすぎることを防ぎ、偏頭痛の発作を緩和すると考えられています。

研究によれば、マグネシウムの摂取が偏頭痛の予防や治療に役立つことが示されています。特に、偏頭痛の発作が多い人や、薬に反応しない人に効果的であるとされています。ただし、効果的なマグネシウムの摂取量や種類についてはまだ研究が進んでいます。

マグネシウムを多く含む食品としては、豆類、ナッツ、種子、全粒穀物、魚介類、葉物野菜などが挙げられます。また、サプリメントやマグネシウムを含む健康食品も市販されていますので、食事で摂取するのが難しい場合は便利です。日本人の食事摂取基準では、1日のマグネシウム推奨量が年齢別で男性が340mg~370mg、女性が270mg~290mgとなっています。また、サプリメントなどの通常の食品以外の摂取量は1日350mgとなっていますので、摂取量についても意識しましょう。

偏頭痛のリスクを高める生活習慣

偏頭痛のリスクを高める生活習慣としては、以下のようなものが挙げられます。

・睡眠不足

睡眠不足は、神経系に悪影響を与え、ストレスや疲労感を引き起こすことがあります。これが偏頭痛を引き起こす可能性があります。

・不規則な食生活

不規則な食生活は、偏頭痛の原因となることがあります。食事を欠食すると、血糖値が低下し、血管が拡張して血圧が低下することがあります。これが偏頭痛を引き起こす可能性があります。

・飲酒やタバコ

飲酒やタバコは、偏頭痛のリスクを高めることがあります。

・ストレス

ストレスは、偏頭痛の原因となることがあります。ストレスによって、神経系が過剰に刺激されることがあり、偏頭痛を引き起こす可能性があります。

・運動不足

運動不足は、偏頭痛のリスクを高めることがあります。運動によって、ストレスや緊張を解消することができ、偏頭痛の発生を予防することができます。

これらの生活習慣を改善することで、偏頭痛のリスクを低減することができます。

まとめ

偏頭痛に悩まれている方には特に知っておいていただきたい、偏頭痛の6つの原因について紹介しました。薬の副作用・たばこ・肩こり・ストレス・食べ物・飲み物であげた原因系のものは避けるようにしましょう。

また、偏頭痛の予防法として、食べ物・飲み物・栄養素についても紹介しました。特に、マグネシウムの摂取が偏頭痛の予防や治療に効果的な栄養素で、多くの偏頭痛患者がマグネシウム不足であることが示されています。偏頭痛のリスクを高める生活習慣を避けるとともに、マグネシウムの摂取量を気にしながら予防して、頭痛のない快適な生活をしていきましょう。